運転用メガネ

水曜日, 3月 26th, 2014違和感ないと車を降りた後もよく見えるメガネをかけっぱなしになってしまうので、プラスチックフレームでレンズがでかいやつをここ10年ほど使ってきた。で、さすがにボロくなってきたこともあり、かみさんにプレゼントしてもらった。一応MADE IN JAPANらしい。

標準付属のケースは何度見てもダッサーなので、使わない。

違和感ないと車を降りた後もよく見えるメガネをかけっぱなしになってしまうので、プラスチックフレームでレンズがでかいやつをここ10年ほど使ってきた。で、さすがにボロくなってきたこともあり、かみさんにプレゼントしてもらった。一応MADE IN JAPANらしい。

標準付属のケースは何度見てもダッサーなので、使わない。

また歳を食ってしまった。

最近いろいろあって家にいる時間が長い。とはいえ、なかなか自分の時間はとれない。没頭できない。出かけられない。

逃げるわけにはいかないので、しばらくは奴隷になったつもりでやるしかない。

アンテナは錆びないように時間を作って磨いている。

■PC環境

メインは13インチMacBook Proのまま。1年経過してMacもなじんできた。でもまだメニューの選択をキーボードでやりたいと思う所もある。

BootCampでWindowsも入れてみたけど、commandキーとかの扱いが使いにくくて悪夢でしかない。Mac使うときWindows使うときはキッチリキーボードは分けた方がいい。

サーバ環境などは去年とあまり変わらず。AMDのE350を引退させてD525MWに統一(2台)した。いわゆるガワだけ売ってるNASがことごとく壊れたので、FreeNASを2台ほど仕立てた。これもD525MWとC60M1。複数のPCからアクセスすると蟹のNICが死んでしまうので、IntelのNICを差した。

■カメラ

m4/3とか別マウントのカメラを使ってみたものの、いまひとつEOSからの利点が見つけられずほとんど使ってない。結局防湿庫の肥やしと化している。確かにレンズがコンパクトで長い焦点距離を使うときは持ち歩きが楽。だけど操作性がEOSとだいぶ異なるのでいざ「ここは絞って」とか、ちょっと周りが明るすぎて液晶がよく見えないとか、シャッターチャンスを逃がしてしまうデメリットが大きい。

歳食ってからもマニュアル読まずというところもあるのかもしれないが、良い写真が撮れたというよりもEOSだったら撮り逃がさないんだけどというシチュエーションが多かった。

■車

フォレスター乗り続けている。父親の車を買い換える際に手放そうかと見積を取ったら大した金額ではないのでやめた。マッドフラップくらい新しいのに交換してあげようか。

■価格のメモ

だいたいAamazon価格。

▼SDカード

2,200円 TS32GSDHC10E(黒いやつ)

2,300円 TS32GSDU1E(青いやつ)

3,000円 TS32GSDHC10U1E(赤いやつ)

▼microSDカード

2,100円 TS32GUSDHC10(黒いやつ)

2,500円 TS32GUSDCU1(赤黒のやつ)

4,000円 SDSDQU-032G-JAZ(赤灰のやつ)

128GBのmicroSDXCとかも13,000円くらいであるらしい。

▼CFカード

8,800円 TS64GCF400(昨年-300円)

▼ハードディスク

8,400円 WD20EZRX/N(緑2TB)

12,000円 WD30EZRX-1TBP/N(緑3TB)

14,000円 WD30EFRX(赤3TB)

21,000円 WD40EFRX(赤4TB)

期待していなかったけど意外と良かったのでエントリ起こした。

2chでDELL mini9にAndroid-x86を入れるとそれなりに快適という書き込みがあった。ATOM N270で快適なら毛の生えた程度にN450なら+α快適だろうとやってみた。

SSDは購入直後に64GBに交換済み。

まずは必要なファイルをバックアップ、Windows7→Windows8にアップデートしてあったのでWindows8を別PCで使えるようにプロダクトキーを控えておく。Windows7はプリインストールされていたやつなので転用できない。

次のURLから4.4RC1のisoイメージをダウンロードして、もう数年使っていないくせにいっぱい残っている650MBのCD-Rに書き込んで起動。

http://www.android-x86.org/

適当なパーティションにインストールして起動させると上がらない。む。

面倒だけどUbuntu11.04のLiveで起動して、fdiskを使って3つに別れているパーティションを1つにまとめる。さらにmkfs.ext3でフォーマット。

ここまでやっておけばCD-Rで起動すればすんなりインストールできた。

ハードウエアは無線LAN、タッチパネルは自動認識。MX PlayerでハードウエアデコードができるようなのでBCM70015も認識しているかも。Bluetoothはダメ。

アプリケーションはATOKやMapFanも動くしMX Playerで動画も見れる、tinyCamも見れる。GmailやGoogle Mapも問題なし。ChromeなんてWindows8で使っていたのとは比べものにならないくらいに速い。

ATOM N450って意外とパワーあるんだなと再認識。Microsoft Windowsが重すぎるのかも。最近安く買えるC22Lとかならもっと快適かも。

この幅はもしかしてと思ってあてがってみるとぴったりだった。RCAとヘッドフォンジャックの逃げを切り落とせばすっぽりはまる。スタックもできそう。

Raspberry Piにぶら下がるカメラとGPSをUSBハブに移してセルフパワーで給電、キーボードマウスのドングルとUSBハブを接続すると、コンスタントに0.4A以下で安定動作する。ここから先はこの状態で使用。

最初が安定しないならなにか安定させればうまくいくかもしれないと思い、EtherハブやらLEDのライトを挿しておけば起動するようだ。ただ、上にも書いたとおり、2.0Aの方にUSBを挿しておくとマイクロUSBのコネクタに干渉する。

転がっていた90度曲がるmini-microコネクタだったらなんとか刺さったけど効率悪そう。

いろいろ試してみると、充電中であればRaspberryPiのみでもうまく起動することがわかった。ただし、充電中タッチ部分に触ると給電が止まるのか、RaspberryPiが落ちてしまう。

起動さえしてしまえば給電しながら充電できているようで、24時間経過しても充電中の点滅が続いている。熱もあまり持たずに順調に見える。バッテリーにはあまり良くなさそうだが、そもそも想定外の使い方なので仕方がない。

コーデックとかビットレートとか興味があったので手元のファイルを調べてみた。

1分毎にファイルが作られる設定になっている場合サイズは37MB、37MB*60分*24時間=54GB程度。

$ mediainfo 20120725_170133_E.mp4

General

Complete name : 20120725_170133_E.mp4

Format : MPEG-4

Format profile : Base Media / Version 2

Codec ID : mp42

File size : 36.0 MiB

Duration : 1mn 0s

Overall bit rate mode : Variable

Overall bit rate : 4 963 Kbps

Encoded date : UTC 2012-07-25 08:02:34

Tagged date : UTC 2012-07-25 08:02:34Video

ID : 1

Format : AVC

Format/Info : Advanced Video Codec

Format profile : High@L4.0

Format settings, CABAC : Yes

Format settings, ReFrames : 1 frame

Format settings, GOP : M=1, N=30

Muxing mode : Container profile=Baseline@0.1

Codec ID : avc1

Codec ID/Info : Advanced Video Coding

Duration : 1mn 0s

Source duration : 1mn 0s

Bit rate mode : Variable

Bit rate : 4 925 Kbps

Maximum bit rate : 5 000 Kbps

Width : 1 920 pixels

Height : 1 080 pixels

Display aspect ratio : 16:9

Frame rate mode : Variable

Frame rate : 29.554 fps

Minimum frame rate : 29.412 fps

Maximum frame rate : 30.303 fps

Standard : NTSC

Color space : YUV

Chroma subsampling : 4:2:0

Bit depth : 8 bits

Scan type : Progressive

Bits/(Pixel*Frame) : 0.080

Stream size : 35.7 MiB (99%)

Source stream size : 35.7 MiB (99%)

Language : English

Encoded date : UTC 2012-07-25 08:02:34

Tagged date : UTC 2012-07-25 08:02:34

mdhd_Duration : 60872Audio

ID : 2

Format : AAC

Format/Info : Advanced Audio Codec

Format profile : LC

Codec ID : 40

Duration : 1mn 0s

Bit rate mode : Variable

Bit rate : 24.2 Kbps

Channel(s) : 1 channel

Channel positions : Front: C

Sampling rate : 8 000 Hz

Compression mode : Lossy

Stream size : 179 KiB (0%)

Language : English

Encoded date : UTC 2012-07-25 08:02:34

Tagged date : UTC 2012-07-25 08:02:34

入れてみたけど無理だ。マウスが酔っ払ってまともに動かない。

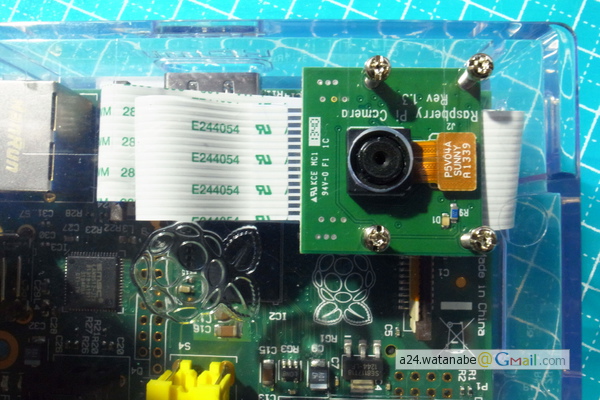

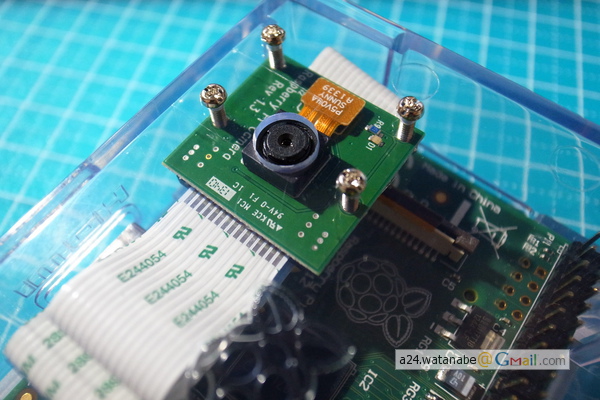

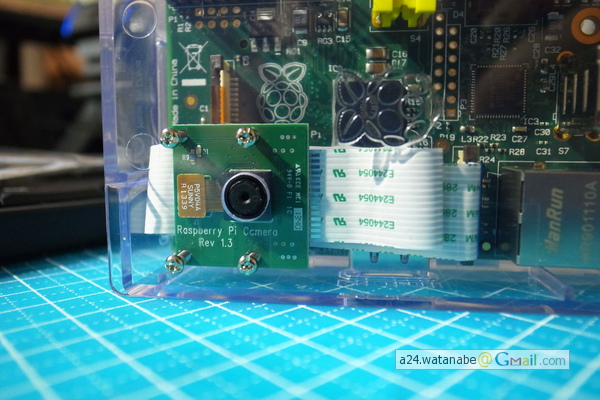

リーマーとネジがセットが届いたので、カメラのレンズが出る部分の穴を広げて、10mm長のネジで固定。

本当はスペーサーとか噛ましたほうが良いんだろうけどひとまずこれで完成。

軽く遊んでるときはブラブラしていても良いけど、使うならハコに入れたい。

ねじ穴に合わせて2mmで穴を開けて、レンズ部分にも穴を、、、と思ったけど、模型用に買ってあるピンバイスのドリルは3mmまでしかない。これ以上太いドリルがあっても咥えられないからリーマー買ってこよう。

固定ネジも7mmだと短い。10mmとか15mmくらいのが欲しい。模型だと5mm程度で十分なのでこれも手持ちがない。

ひとまず外向きに固定。斜めってる…。

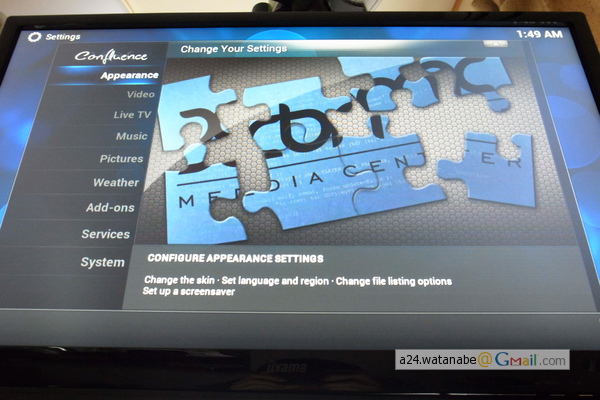

小型のHDMIディスプレイ欲しいと思いつつもちょっと高くて躊躇。過去に購入済みでお蔵入りになっているUSBディスプレイが使えないかとぐぐってみたところ使えるらしい。

半田付けとかは苦手だけどソフトウエアなら環境わかれば同じ事ができる。

参考にさせてもらったのは次のサイトです。

Raspberry Pi でUSBディスプレイを使う

http://d.hatena.ne.jp/penkoba/20130911/1378910572

これでダメなら諦めた方が良い程度にRasberry Piのカーネルクロスコンパイル手順をまとめてみた。

http://moguno.hatenablog.jp/entry/2013/02/03/222132

共に2013年のblog記事なので、使っているカーネルバージョンが古い。2014年3月には3.6.yが3.10.yまで上がっているので、kernelソースのtar.gzをダウンロードするときはファイル名内の3.6を3.10に変更する。

クロスコンパイルするOSはUbuntu12.04の64bit版を使った。クロスのツールが動けばなんとかなる。出力するのはARMのバイナリだし32/64bitはあまり問題にならない。

kernel入れ替えの時、動いていたものを取っておいてうまく起動しなかったときに備えるのは当然として、なんでsymlinkにしないのか不思議だった。Raspbianの/bootのパーティションがvFATだからsymlinkが作れないという事らしい。なるほど。

pi@raspberrypi ~ $ mount

/dev/root on / type ext4 (rw,noatime,data=ordered)

devtmpfs on /dev type devtmpfs (rw,relatime,size=215824k,nr_inodes=53956,mode=755)

tmpfs on /run type tmpfs (rw,nosuid,noexec,relatime,size=44820k,mode=755)

tmpfs on /run/lock type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=5120k)

proc on /proc type proc (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

sysfs on /sys type sysfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime)

tmpfs on /run/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,size=89620k)

devpts on /dev/pts type devpts (rw,nosuid,noexec,relatime,gid=5,mode=620)

/dev/mmcblk0p5 on /boot type vfat (rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro)

写真の通りSAMSUNGのU70は接続できたけど、CenturyのLCD-4300Uは表示できなかった。cmdline.txtを変えればいけるのかも。

気になった点はkernel3.10.33だとcmdline.txtにパラメタ書いても起動時に無限ループになった。仕方がないのでrc.localでcon2fbmapを実行して表示を切り替えている。HDMIを接続しない状態で起動しても/dev/fb0は存在するので、USBディスプレイ用はfb1になる。